安産祈願・初宮詣・七五三詣・家内安全・厄除祈願・商売繁昌・地鎮祭・結婚式等各種ご祈願を心をこめて執り行います

源氏ゆかりの福の神・縁結びの神

源頼朝公が、駒(うま)を繋いで戦勝祈願を行った

世田谷区下馬鎮守 子の神

〒154-0002

東京都世田谷区下馬4-27-26

お気軽にお問合せください

03-3414-8369

境内のご案内・年中行事

境内のご案内

社 殿

社殿は、昭和38年に竣功した鉄筋コンクリートの流れ造り。明治31年に建てられた旧社殿は、本殿に納められています。

古式に則った神前結婚式をはじめお宮参り、家内安全、厄除などの各種ご祈願の際には、こちらの社殿にて執り行います。社殿は、冷暖房を完備いたしております。

大鳥居・神橋

境内の入口には、大鳥居と神橋があります。

神橋は、昭和26年に架けられ、赤い橋と呼ばれ地域のかたに親しまれております。もともと蛇崩川を渡り境内に入るための橋でしたが、蛇崩川が暗渠となり、蛇崩川緑道になった現在でも、参道の入り口に、当時のまま橋が残っています。

神楽殿

神楽殿は、明治25年に竣功しました。

毎年のお祭りの時に奉納行事として、地域の民舞連合による民舞が執り行われます。

また、時代劇をはじめテレビ、映画の撮影にロケ地として利用されています。

御末社

招 魂 社 ご祭神 英霊二百五十有柱命

御嶽神社 ご祭神 大口真神(おおくちまのまがみ)

榛名神社 ご祭神 火産霊神(ほむすびのかみ)、埴山昆売神(はにやまひめのかみ)

三峯神社 ご祭神 伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)

稲荷神社 ご祭神 倉稲魂命(うがのみたまのかみ)

各御末社とも氏子崇敬者の尊崇を集めています。

招魂社

昭和39年に旧拝殿を移築し、招魂社として創建されました。国のために御身を捧げられた250有柱の英霊をおまつりしております。

御嶽神社・榛名神社・三峯神社

天保15年(1844)に、五穀豊穣、盗難・火難除、家内安全を目的とした講によりおまつりされました。

稲荷社

二社の稲荷神社は、本殿の北側南向きの社は、南の方を、南側北向きの社は、北の方をそれぞれ守護していると云われています。

稲荷社

子守りの狛犬(こまもりのこまいぬ)

子守りの狛犬

(こまもりのこまいぬ)

ご本殿向かって左側の狛犬は、足の下で子どもを守っている「子守りの狛犬」と呼ばれ、子宝、安産、家庭円満のご利益があるとされています。

子どもの狛犬を撫でると、そのご利益があるといわれていますので、子宝祈願、安産祈願、お宮参り、家内安全のご祈願でお越しの際は、子宝が授かりますように、安産でありますように、子どもが無事成長しますように、家庭が円満でありますようにと心の中でお祈りをして、子どもの狛犬の頭をやさしく撫でて、子の神(子どもの神さま)のご利益をいただいてください。

年中行事(四季のお祭り)

日々の暮らしの中で、神さまに祈り感謝する文化が日本にはあります。豊かな自然に恵まれた日本では、1年を通じてさまざまなお祭りが執り行われ、人々は四季を感じ神さまに祈り感謝してまいりました。

節目節目に神社にお参りされ、日々清々しい気持ちで過ごされること、神社とともにある暮らしは、きっとあなたの生活を豊かなものにしてくれるでしょう。

駒繫神社の祭典日

1月 1日 歳旦祭

1月 14日 斉の神(古いお神符、御守のお焚き上げを行ないます 1月13日

までにお持ちください 他の神社のものは、お受け出来ませんので、ご了承願います)

2月 節分 節分祭(豆まきを行います)

2月 11日 紀元祭(日本の建国をお祝い致します)

2月 17日 祈年祭(五穀豊穣をはじめ全ての産業の発展をお祈り致します)

2月 23日 天長祭(天皇陛下の御誕生日をお祝い致します)

3月旧暦二の午日 初午祭(末社 稲荷神社大祭)

3月 神社de献血

5月第3日曜日 戦没者慰霊祭(招魂社大祭)

6月 26日 夏越大祓(形代に罪穢れを移して暑い夏を越すためのお祓いを致します)

8月 一心泣き相撲 世田谷場所

9月第3日曜日 例 祭(町を挙げて盛大にお祭りが執り行われます)

9月 神社de献血

11月 15日 七五三

11月 23日 新嘗祭(新穀感謝祭)

12月 26日 年越大祓(形代に罪穢れを移して年を越し新年を迎えるためのお祓いを致します)

12月 31日 除夜祭

毎月1日、15日 月次祭(国家国民の隆昌、世界の平和、皇室の弥栄をお祈り申し上げます)

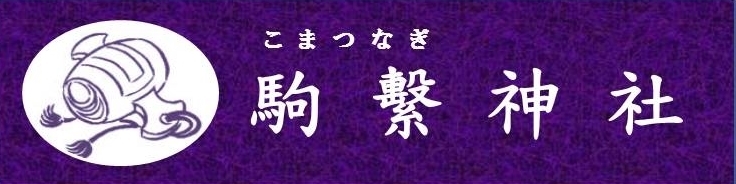

手水の作法

①はじめに右手で柄杓を持って、左手を清めます。 ②次に左手で柄杓を持って、右手を清めます。

③次に右手で柄杓をもって、左手に水を受け、口をすすぎます。

この時、柄杓に直に口をつけては、いけません。

④次に再び右手で柄杓を持って、左手を清めます。

⑤次に柄杓を縦に持ち、残った水で柄杓の柄(持つところ)を洗い流します。

⑥柄杓を元通りに置きます。

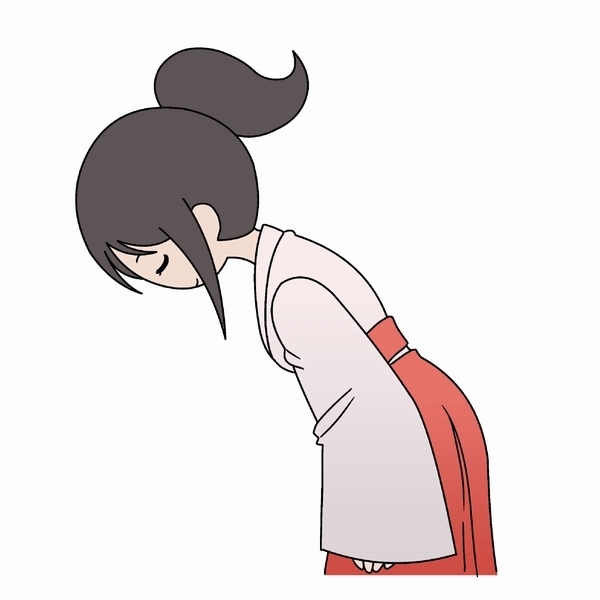

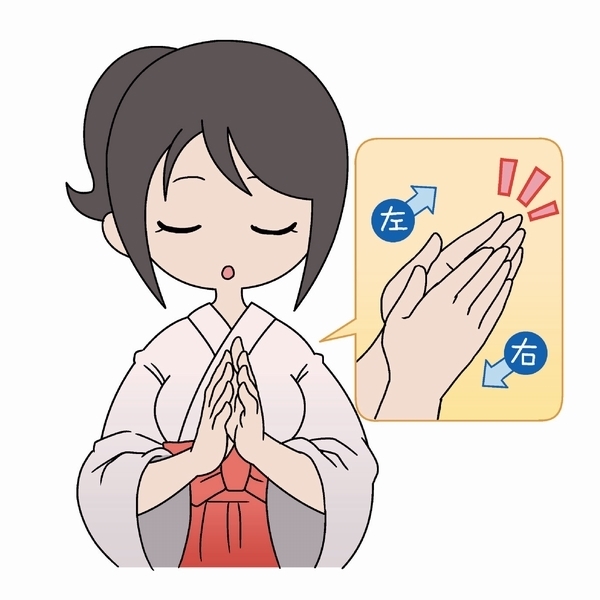

お参りの作法 二拝二拍手一拝(にはい にはくしゅ いっぱい)

ご神前に進み、姿勢を正して、お辞儀を2回します。(腰を90度まで曲げるお辞儀の仕方を拝といいます。

胸の前で両手を合わせ、右手指先を少し下げ、2回手を打ち、お願い事をします。

左手が心、右手が身体をさし、心と体を1つに合わせ、神さまの前は、お恐れ多いので、身体が少し下がるのを手で表現しています。

もう1回お辞儀をします。

その他のご案内

神社についてのお問合せはこちら

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

03-3414-8369

mail info@komatunagi.jp

事務受付 9:30~16:30(12:00~13:00を除く)

社務所不在の時があります。

ご来社の際は、電話にてご確認いただければ幸いです。